前回の続き

内燃機関 (Internal Combustion Engine)

本題に入ります。

一般的にエンジンというと、この内燃機関を指します。

内部で燃料を燃焼させて得たエネルギーを変換し、

運動エネルギーを得る装置です。

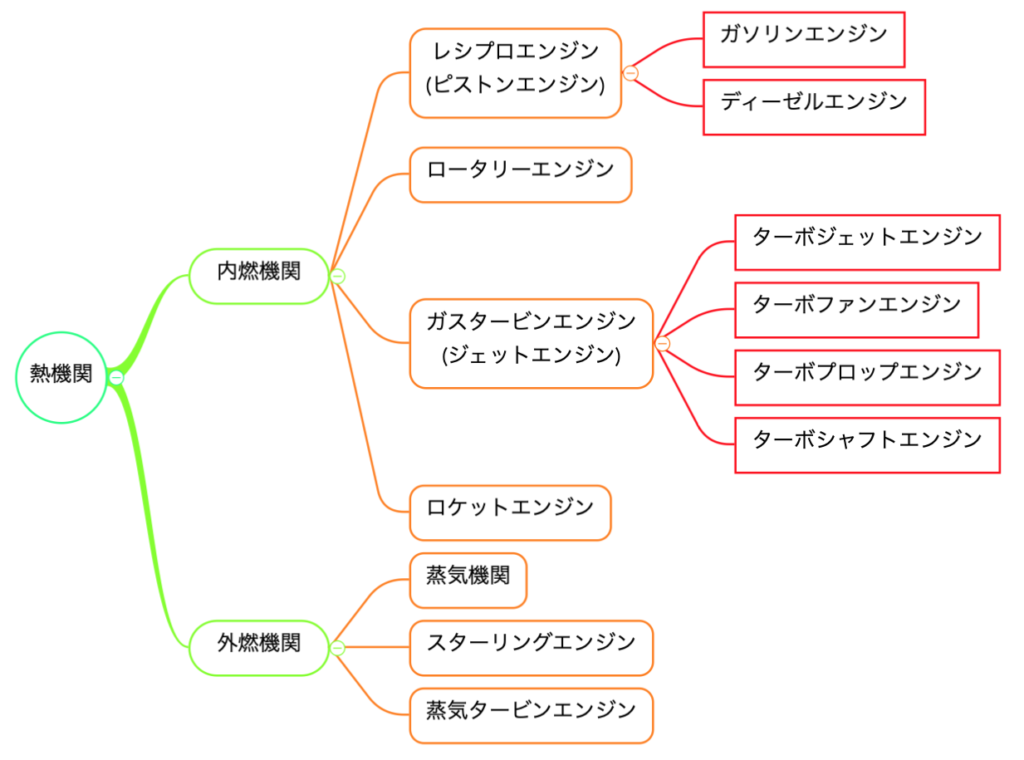

内燃機関はさらに

①レシプロエンジン

②ロータリーエンジン

③ガスタービンエンジン

④ロケットエンジン

に分類することができます。

①レシプロエンジン (Reciprocating Engine)

ピストンエンジンとも呼ばれています。

ほぼ全ての自動車と、小型の飛行機に使われているエンジンです。

名前の通り、

空気と燃料を燃やして、空気が膨張する力を

ピストン運動を介して

回転(運動)エネルギーを得ています。

外観はこんな感じです。

2つとも小型飛行機のエンジンです。

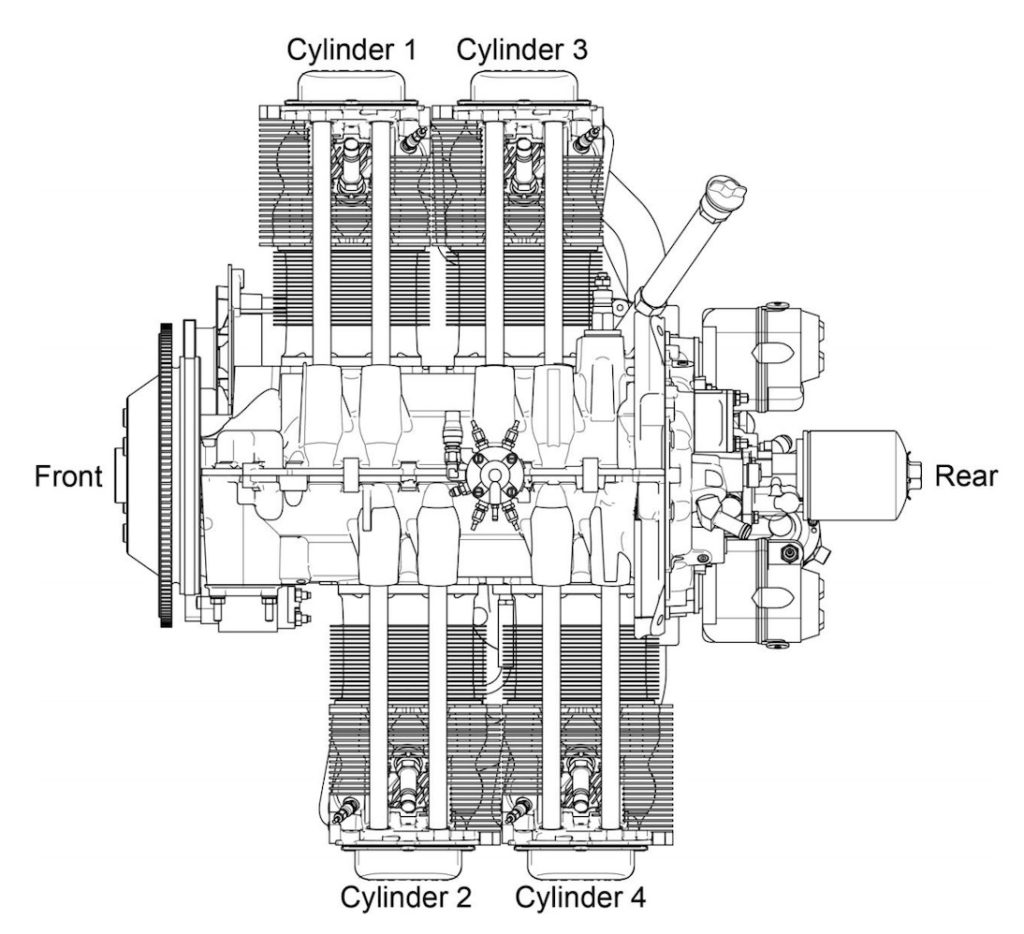

上からの図はこんな感じ。

○Frontにはプロペラが付きます。

○Cylinder1~4とあるように、このエンジンにはシリンダーという円筒状の部品が4本ついています。

ものによっては6本だったり、2本だったりします。

シリンダーの中で空気と燃料を混ぜたものを燃焼させます。

○FrontからRearにかけて1本の軸(シャフト)が通っています。

全体の動きは下図な感じです。シャフトは緑色の棒とつながっている青い部分です。

レシプロエンジンの軸(シャフト)は真っ直ぐではなく

ピストンの往復運動を回転運動に変換するために

カクカクしています。

そのためクランクシャフト (crankshaft)と呼ばれています。

また、シリンダーの取付け位置もエンジンによります。

最初に上げた写真はどちらも水平対向(Horizontally opposed)です。

他にも直列、V字型、星型などがあります。

位置が違うだけで働きは同じです。

最終的にシャフトを回転させます。

シリンダーの中で空気と燃料を爆発させて

膨張する空気のエネルギーを

ピストンを介して上下の運動エネルギーに

さらにクランクシャフトという部品を介して

回転エネルギーに変えています。

では、シリンダーの中ではどうやって爆発させているのでしょうか。

シリンダー1本ごとの動きに注目すると、赤くなるタイミングは2回転ごとですね。

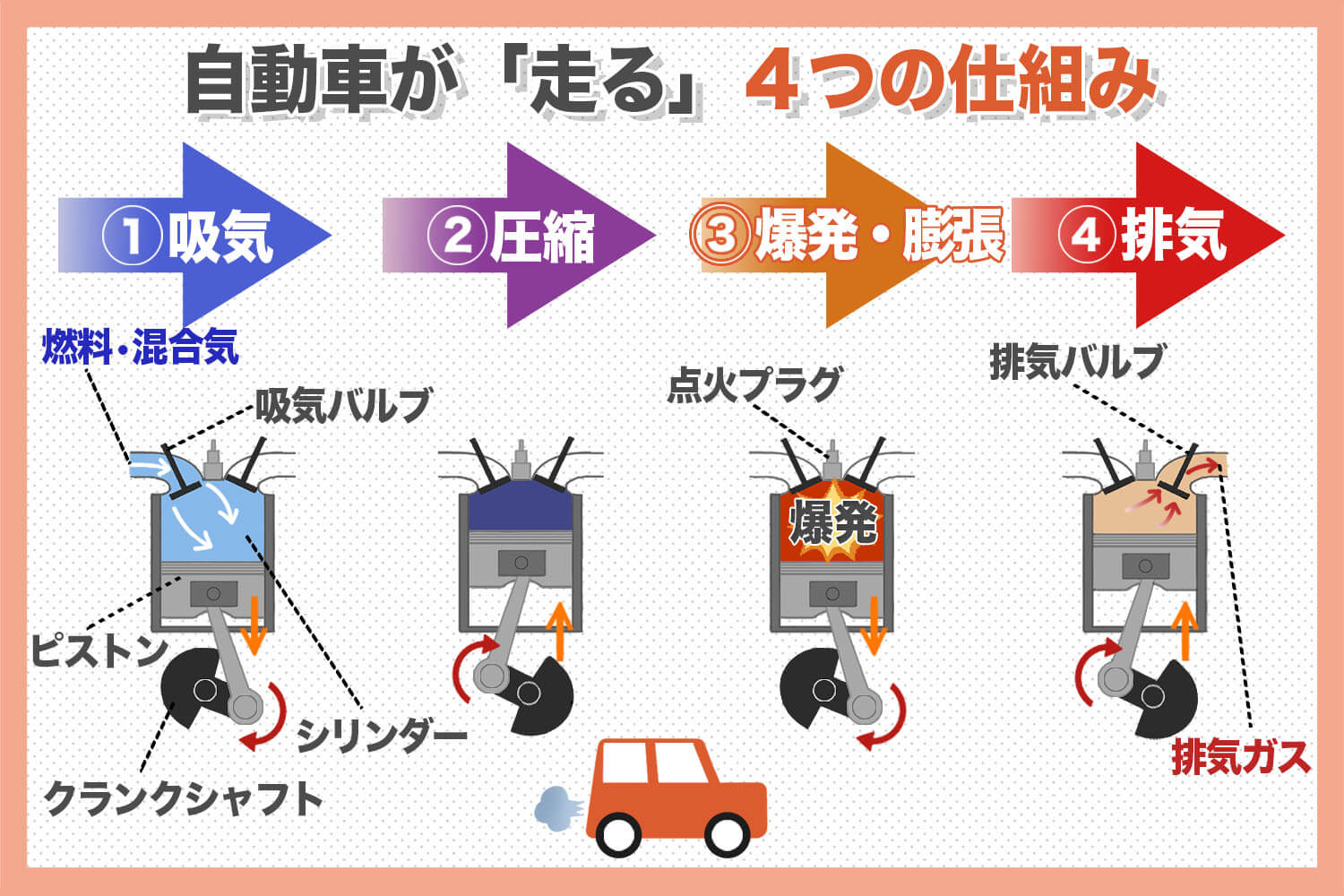

なにが起きているか、動きを分解していくと下のように4段階に分けることができます。

これを4ストロークといいます。

①吸気(Intake)

ピストンを下げると同時に吸気バルブを開いて、

空気と燃料の混合気をシリンダー内に取り込みます。

②圧縮(Compression)

ピストンが上に上がることで混合気が圧縮されます。

圧縮すると気体の温度が上がります。

③爆発(Combustion・Power)

ある程度まで圧縮したあとに爆発が起こります。

混合気が燃えて一気に体積を増やそうとピストンを押し下げます。

爆発のきっかけを与える方法は2種類あります。

1つ目は点火プラグ(Spark plug)という点火装置を使う方法。

点火プラグに電気を通すと火花が飛びます。これを種に爆発を誘発させます。

ガソリンを使ったエンジンはこの方法で爆発させます。

レシプロエンジンを更に小分けしたガソリンエンジンの特徴です。

2つ目は圧縮で温度を上げまくって、混合気を自然と爆発させる方法。

主にディーゼルという燃料を使ったエンジンはこの方法で爆発させます。

なのでこの場合のエンジンは点火プラグがありません。

これがディーゼルエンジンの特徴です。

④排気(Exhaust)

ピストンが押し上がるのに合わせて排気バルブが開き、

燃えたあとのガスを排出します。

①〜④を繰り返すことでシャフトが回り続けます。

上の図だけを見て、シリンダ1個だけで回るやんと思うかもしれません。

実際のところ③→④の工程は爆発の力で動くと思いますが

①と②の工程は外から力を加えないと実現しないことがわかるかと思います。

なので各シリンダ・ピストンの動きをずらしてあげて

他のシリンダで起こっている爆発のちからを自分の①、②の工程に

使えるようになっています。

各シリンダをA~Dとするとこんな感じ。

A:①→②→③→④→①→

B:②→③→④→①→②→

C:③→④→①→②→③→

D:④→①→②→③→④→

もっと詳しいことはどこかで紹介します。

②ロータリーエンジン

これは飛行機では使われてないので気になる方は調べてみてください。

参考文献

ピストンを使わず、さっきの4つの工程を行っています。

続く。。。。